同樣是操作加密貨幣,為什麼你會被認定為「非法經營」?

一、四川省虛擬貨幣案件提級管轄背後的監管警示

2025年7月29日,最高人民法院公布2024年度提級管轄典型案例,【案例200】萬某園等人非法經營罪堪稱「以一案指導全局」。案件最初由四川省沐川縣人民法院審理,因牽涉以虛擬貨幣為媒介買賣外匯的法律性質認定問題,而各地對虛擬貨幣合法性理解迥異、且實務認定分歧,遂移送由四川省樂山市中級人民法院提級管轄。

胖梅梅律師調查後發現,自2023年以來,涉虛擬貨幣外匯犯罪案件中,逾30%採用提級或指定管轄,顯示此類案件已成司法機關重點監控的新型金融犯罪領域。本案亦明確法院裁判原則。針對利用虛擬貨幣規避外匯監管者,法院將深入追查,剝除虛擬貨幣交易的「保護色」,揭開案件本質,嚴懲所有外匯違法行為。最終,法院認定萬某園等人透過「人民幣—USDT—美元」三段交易進行非法外匯業務,主犯被判刑13年6個月。

二、法律解析:USDT換匯為何構成非法經營罪?

不少人疑惑:「幫朋友換匯怎麼就是非法經營?」

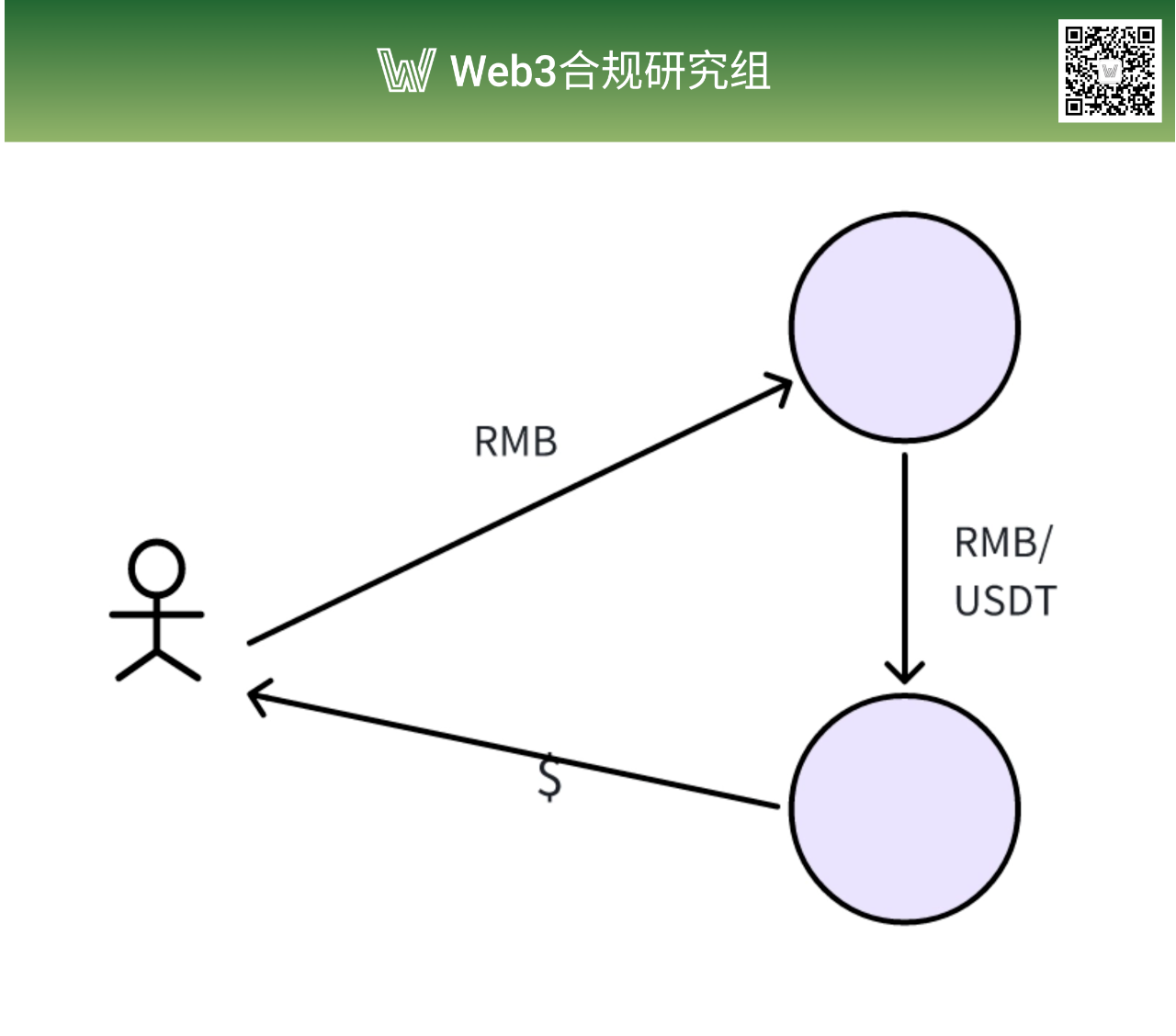

關鍵在於操作模式。萬某園集團的核心流程是:境內客戶將人民幣匯入指定帳戶,集團在境外用等量USDT換取美元,再匯入客戶境外帳戶,形構「境內人民幣—境外USDT—目標外幣」三段式鏈條,USDT在其中擔當「貨幣轉換器」角色。

最高檢2023年典型案例特別指出,運用虛擬貨幣作為媒介進行人民幣與外幣兌換,本質即屬規避外匯監管的非法買賣行為,即使未直接接觸外幣,仍可能定罪,實務界稱為「對敲型換匯」,通俗來說,就是「人民幣進、美元出」的資金閉環。

本案主犯被判刑13年6個月,屬同類案件中量刑偏重。現實中,利用虛擬貨幣換匯的案件,判刑通常比地下錢莊嚴重,不僅因法定量刑標準,也因司法考量犯罪手段的隱密性及危害性。虛擬貨幣的匿名、便捷與跨境特性,致資金流追查難度大幅提升,使涉虛擬貨幣案件天然更具危害性,因此量刑更重。

三、常見虛擬貨幣犯罪類型有哪些?

虛擬貨幣的去中心化與匿名特性,不僅為數位經濟注入新活水,也成為近年不法分子的「天然避風港」。根據虛擬貨幣在犯罪活動中的角色,胖梅梅律師歸納如下:

1.以虛擬貨幣為標的之犯罪:直接侵害虛擬資產本身。犯罪目標在非法據有虛擬貨幣,原理與竊盜、搶奪傳統財產無異,僅資產型態由有形轉為虛擬。常見罪名如搶劫罪、竊盜罪、非法取得資訊系統資料罪。例如(2021)滬02刑終197號案件,犯嫌以技術手法竄改收款帳號、聯絡資訊,將他人比特幣劫入自身帳戶並變現提領,此舉同時符合竊盜罪「以非法占有目的,秘密竊取他人財物」的要件,也觸犯非法獲取資訊系統資料罪,法院因此以竊盜罪定罪量刑,可見虛擬貨幣資產屬性已獲司法認可。

2.以虛擬貨幣為工具(手段)之犯罪:利用其特性達成非法目的。此類案件中,虛擬貨幣不是目的,而是資金移轉、逃避監管的「媒介」,成為黑灰產鏈核心環節。常見如開設賭場罪、掩飾隱匿犯罪所得罪、幫助網路犯罪活動罪。以開設賭場為例,跨境賭場要求境內賭客將賭資兌換虛擬貨幣並匯入指定錢包,利用虛擬貨幣匿名性阻斷資金流追蹤;犯罪者再以混幣、跨鏈轉帳等手法洗淨黑金。在這類案件中,司法機關將虛擬貨幣視為等值物或結算工具。

3.以虛擬貨幣概念為外衣之犯罪:打著「創新」幌子行詐欺。此類最具迷惑性,不法分子常以去中心化、幣價飆升等話術包裝,實則與虛擬貨幣技術全無關聯,只是以虛擬貨幣作為吸引投資者的行銷噱頭。常見如詐欺罪、非法吸收公眾存款罪、組織領導傳銷活動罪等,此時虛擬貨幣僅為華麗包裝的舞台。

事實上,虛擬貨幣本身並非洪水猛獸,其背後區塊鏈技術在資料存證、跨境支付等領域極具潛力。虛擬貨幣是法律、金融與科技交匯的載體,只是遭不法分子濫用,成為黑灰產「代罪羔羊」。

事實上,胖梅梅律師接觸過許多web3業者,真正用心耕耘web3產業、追求正道的「web3人」,都積極維護虛擬貨幣聲譽。究其根本,不論何種虛擬貨幣犯罪,法律判斷重點皆在行為本身的危害性,而非技術或工具屬性。

四、避坑指南

一般炒幣者追求獲利之餘,更須守住合規底線。務必牢記胖梅梅律師的實用建議,這是你的「護身符」:

1.選擇合規平台,僅透過合法管道交易。切勿使用私人或未經主管機關許可的地下交易平台、社群管道。

2.保持交易小額且個人化。熟悉本地法規,中國大陸對虛擬貨幣態度是「個人隨意」,但若涉及大額、商業性交易或相關服務(如OTC交易、經紀業務),則可能被認定為非法經營。避免頻繁大額操作,應先熟讀《外匯管理條例》;

3.完整保存所有轉帳及對話紀錄,以證明交易合法且屬個人性質。幣圈適合「低調獲利」,切勿公開宣傳虛擬貨幣投資、拉人頭或組織交易,即使你眼光再精準;

4.如有大額投資或從事虛擬貨幣相關業務,務必事先諮詢專業律師,評估交易之合法性及安全性,合規遠勝獲利。所有創新業務均應釐清合規邊界,否則你的商業模式在法院眼中可能即構犯罪。

現階段中國大陸雖對虛擬貨幣監管嚴格,香港的試點探索則展現未來契機,web3新時代呼喚法律人前瞻視野,筆者亦期盼未來有一天web3業者和web3律師攜手揭開虛擬貨幣的「遮羞布」!

聲明:

- 本文轉載自[TechFlow],著作權屬原作者[胖梅梅律師],如有轉載異議請聯繫Gate Learn團隊,團隊將依流程儘速處理。

- 免責聲明:本文所述觀點僅代表作者個人,不構成任何投資建議。

- 文章其他語言版本由Gate Learn團隊翻譯,未提及Gate不得複製、散播或抄襲經翻譯文章。

相關文章

Solana需要 L2 和應用程式鏈?

Sui:使用者如何利用其速度、安全性和可擴充性?

錯誤的鉻擴展程式竊取分析

在哪種敘事中最受歡迎的掉落?

由幣安實驗室支持的必試專案,提供額外權益質押獎勵(包括分步指南)