Cuando la innovación se compone: Efectos de segundo orden en Cripto

Reenvíe el Título Original 'Cuando la Innovación se Compone. Los Efectos de Segundo Orden de los Primitivos Cripto'

Puede sentirse como si el fin del mundo estuviera cerca si ves lo que está sucediendo en la cadena. Incluso podría argumentar que la IA ha reemplazado a Cripto como el foco para lo que viene a continuación. Hay un elemento de verdad en todo esto, pero ayuda alejarse. La pieza de Saurabh de hoy hace justo eso.

Explica cómo evolucionan progresivamente los ciclos de innovación hasta llegar a un punto en el tiempo en el que las tecnologías encuentran su ajuste en el mercado. La historia de hoy profundiza en lo que es común entre Uber, Pendle y EigenLayer. Esperemos que sirva como perspectiva a través de la oscuridad y el pesimismo en sus feeds de Twitter.

Ahora, pasemos a la historia,

Joel

Durante miles de años, pensamos que el hombre no podía volar. Exactamente 112 años después de nuestro primer vuelo, descubrimos cómo atrapar cohetes que regresan del espacio. La innovación, al parecer, es un continuo que se extiende a lo largo de las edades.

¡Hola!

La verdadera magia de la tecnología rara vez está en la invención inicial; está en el ecosistema que crece a su alrededor. Piénselo como una acumulación, pero para la innovación en lugar de dinero.

Mientras que los pioneros que crean nuevas primitivas acaparan titulares y dólares de capital de riesgo, a menudo es la segunda oleada de constructores la que extrae el mayor valor, aquellos que identifican un potencial no explotado en las bases existentes. Ellos ven posibilidades que no eran obvias para otros. La historia está llena de ejemplos de innovadores que nunca predijeron cómo sus creaciones remodelarían el mundo. Ellos solo estaban tratando de resolver problemas inmediatos. Al hacerlo, desbloquearon posibilidades mucho más allá de su visión original.

Las mejores innovaciones no son puntos finales. Son plataformas de lanzamiento que permiten que nuevos ecosistemas enteramente tomen vuelo. El artículo de hoy explora cómo este fenómeno se desarrolla en Web3. Comenzamos con una herramienta que usas todos los días. El GPS. Luego trazamos nuestro camino de regreso a la cripto a través del reestaqueo y los puntos.

Un fin de semana que cambió la Web

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) existe desde 1973, diciéndonos exactamente dónde estamos en la Tierra. Pero Google Maps va mucho más allá al hacer que esos datos crudos sean accesibles, útiles y significativos para miles de millones de personas.

Google Maps comenzó con tres adquisiciones estratégicas a finales de 2004.

Primero fue Where 2 Technologies, una pequeña startup australiana que trabajaba desde un dormitorio en Sídney. Habían desarrollado "Expedition", una aplicación de escritorio en C++ que utilizaba mosaicos de mapas pre-renderizados para una navegación fluida. Proporcionaba una experiencia de usuario vastamente superior a la torpe experiencia de MapQuest.

Simultáneamente, Google adquirió Keyhole (tecnología de imágenes satelitales) y ZipDash (análisis de tráfico en tiempo real), ensamblando las piezas clave de su visión de mapeo. Juntas, estas formaron la base de lo que sería Google Maps: una combinación de navegación interactiva, datos visuales ricos e información dinámica empaquetada en una sola aplicación.

Expedition era una aplicación de escritorio, pero Larry Page había insistido en una solución basada en la web. Los primeros intentos fueron lentos y poco inspiradores. Bret Taylor, un graduado de Stanford que era Gerente de Producto Asociado en Google, comenzó a trabajar en mejorarlo.

Taylor reescribió todo el front-end, aprovechando JavaScript y XML Asíncrono (AJAX). Era una técnica emergente que permitía a los sitios web actualizar el contenido sin tener que recargar páginas enteras. Antes de AJAX, las aplicaciones web eran estáticas y torpes. Pero con AJAX, podían ser tan receptivas como el software de escritorio. Los mapas se volvieron arrastrables, con nuevas fichas cargándose sin necesidad de refrescar la página; una experiencia revolucionaria para el usuario en 2005.

El verdadero genio fue cuando Google lanzó la API de Maps más tarde ese año, transformándola de un producto a una plataforma. Los desarrolladores ahora podían incrustar y construir sobre Google Maps, lo que desencadenó miles de "mashups" que eventualmente se convirtieron en negocios completos. Uber, Airbnb y DoorDash existen todos porque Taylor hizo que los mapas fueran programables durante un fin de semana decidido.

Lo que Taylor intuyó fue algo que se desarrolla repetidamente en la tecnología: el valor más profundo a menudo no surge de los cimientos, sino de lo que otros construyen encima de ellos. Estos "efectos de segundo orden" representan la verdadera magia de la innovación acumulativa, cuando un avance permite todo un ecosistema de aplicaciones inesperadas.

Una vez que Google Maps se volvió programable, desencadenó una reacción en cadena. Airbnb, DoorDash, Uber y Zomato fueron algunos de los primeros en subirse, tejiendo el GPS en el núcleo de sus servicios. Pokémon Go lo llevó aún más lejos, superponiendo la realidad aumentada sobre los datos de ubicación para difuminar las líneas entre lo real y lo virtual.

¿Y detrás de todo esto? Pagos, por supuesto. Porque ¿de qué sirve un servicio a pedido si no puedes pagar por él de forma fluida?

La tecnología GPS en la que todos confiaban no era nueva. Pero el GPS por sí solo no hacía magia. Fue la culminación de décadas de evolución tecnológica, como el posicionamiento por satélite, hardware móvil, AJAX, API y rieles de pago, todo encajando en su lugar.

Eso es lo que hace que los efectos de segundo orden sean tan poderosos. Rara vez son ruidosos o llamativos en el momento. Pero un día miras hacia arriba y te das cuenta de que tus recados diarios están siendo coordinados por una red invisible de innovaciones que se acumularon silenciosamente a lo largo de los años.

Cómo Restaking dio origen a productos

Cuando EigenLayerCuando Gate.com introdujo el "restaking" en la red principal de Ethereum en junio de 2023, cambió el panorama de seguridad de Ethereum. El concepto era novedoso pero lo suficientemente simple como para que cualquier persona curiosa sobre cripto pudiera entenderlo: "¿Y si pudieras hacer staking de tus ETH dos veces?"

Permítanme explicar. En el staking tradicional, su ETH obtiene un rendimiento constante pero modesto del 3.5-7%. El restaking permite que ese mismo ETH trabaje en doble función, asegurando la red de Ethereum al mismo tiempo que asegura la red del protocolo de EigenLayer—mismo capital, múltiples flujos de ingresos, mayor eficiencia de capital.

Para abril de 2024, EigenLayer se había transformado de una innovación teórica a un sistema totalmente operativo con una adopción notable. Los números cuentan la historia.70%de los nuevos validadores de Ethereum optaron por unirse al protocolo de inmediato. A finales de 2024, más de 6,25 millones de ETH, o ~$19,3 mil millones, estaban bloqueados en el restaking. Para ponerlo en contexto, se ubicaría en algún lugar del puesto 120 en la lista de países por mayor PIB, ahora trabajando horas extras en la economía digital de DeFi.

La parte interesante no es solo que EigenLayer haya hecho que el restaking sea algo. Es lo que todos los demás hicieron a continuación.EtherFi, un proveedor de participación líquida que se había lanzado silenciosamente a principios de 2023.

Ether.fi anticipó que el restake de EigenLayer sería una de las oportunidades más buscadas en DeFi. Apuestas ETH, obtienes tus tokens eETH y luego se restakean automáticamente en EigenLayer. Y, como bonificación, luego puedes llevar eETH y jugar en otros entornos de pruebas DeFi. Pendle fue uno de esos entornos de pruebas. Es como que te pagaran múltiples veces por hacer básicamente lo mismo, finanzas cripto, ¡para todos!

¿Los resultados? Bastante impresionantes. El valor total bloqueado (TVL) de Ether.fi se disparó a alrededor de $6 mil millones para mayo de 2024. Su “Liquid Vault” estaba ofreciendo algo así como un 10% de APY en un momento en que el simple staking no era ni remotamente tan emocionante.

Ether.fi efectivamente hizo por ETH restakeado lo que Lido había hecho previamente por ETH staked. Al crear liquidez, accesibilidad y usabilidad en torno a ETH restakeado, hicieron que el restakeo fuera práctico, popular y rentable.

Pero espera, hay más. Además de toda esta persecución de rendimiento, tuvimos el "cultivo de puntos", donde la gente no solo buscaba rendimiento inmediato, sino acumular "puntos" que algún día podrían convertirse en tokens valiosos. Una rueda especulativa, por así decirlo. A medida que más usuarios volvían a apostar a través de Ether.fi, más tokens eETH circulaban, integrándose profundamente en otros proyectos DeFi como Pendle, donde podrías comerciar con rendimiento futuro e incluso con los propios puntos, creando instrumentos financieros completamente nuevos de la nada.

Una nota al margen sobre lo que sucedió con los puntos — Cripto, después de todo, es la tierra de mercenarios de capital eficientes. En el momento en que los protocolos comenzaron a ofrecer puntos como recompensas, ejércitos de usuarios aparecieron para maximizarlos, manipulando en gran medida el sistema en el proceso. La intención original detrás de los puntos era habilitar una distribución de tokens más justa y amplia. Pero una vez que se convirtió en una carrera, los resultados se sesgaron. Los granjeros más activos no siempre eran los usuarios más alineados. Aunque muchos proyectos todavía utilizan puntos para distribuir tokens, la estrategia no tiene el mismo impacto que solía tener.

Por lo tanto, la lección, como de costumbre, no es solo que la innovación importa. Más bien, los grandes ganadores a menudo no son quienes construyen la cosa de la que todos hablan al principio. Son quienes aparecen más tarde, ven lo que realmente está sucediendo y construyen exactamente lo correcto en el momento exacto.

EigenLayer estableció el escenario, cierto, pero Ether.fi y los demás que vieron los efectos de segundo orden capturaron una parte del pastel, atrapando eventualmente más del 20% del mercado de staking de Ethereum para mediados de 2024. En la cripto, ser el primero importa menos que ser el mejor en entender lo que todos los demás están haciendo.

Puntos y Pendle

Points se convirtieron en una meta en diciembre de 2023 después de Jito’suna caída masiva exitosa. Este protocolo basado en Solana debutó con más de mil millones de dólares de FDV, desencadenando una fiebre del oro. Repentinamente, los protocolos en todo el ecosistema cambiaron de la distribución directa de tokens a favor de sistemas de puntos. Comenzaron a recompensar a los usuarios con puntos por el compromiso con el protocolo que luego podían canjear por tokens de gobernanza. Lo que comenzó como un nuevo mecanismo de distribución rápidamente evolucionó en la estrategia dominante para arrancar el uso del protocolo en DeFi.

Pendlelanzado en junio de 2021. Se especializa en tokenizar y negociar rendimientos futuros. La innovación central de Pendle fue elegante porque divide los tokens que generan rendimientos en dos componentes. Token Principal (PT) que representaba el activo subyacente y Tokens de Rendimiento (YT) que capturaban el rendimiento futuro. Esta separación permitió a los usuarios negociar estos componentes de forma individual, brindándoles un mayor control sobre sus estrategias de rendimiento que antes.

Cuando la carrera de puntos comenzó en serio, Pendle se encontró perfectamente posicionado a través de una característica que había construido por razones completamente diferentes. Los tokens YT de la plataforma crearon un mecanismo para lo que equivalía a la agricultura de puntos apalancada. Los usuarios podían obtener exposición al rendimiento flotante de un activo y a cualquier punto asociado simultáneamente, amplificando su acumulación de puntos sin requerir capital adicional.

Así es como funcionaba en la práctica. Imagina que Sid quiere ganar puntos de un protocolo como EigenLayer que recompensa a los proveedores de liquidez. Tradicionalmente, tendría que depositar ETH en el contrato de participación de EigenLayer y bloquear ese capital durante semanas o meses. Con la combinación de tokens de reparto líquido (LRT) y Pendle, Sid podría en cambio comprar Tokens de Rendimiento (YT) que representan rendimiento y puntos futuros en lugar de depositar ETH directamente en EigenLayer.

Por ejemplo, digamos que eETH cuesta $2000 y te da exposición a 24 puntos de EigenLayer por día. pteETH representa el token de rendimiento fijo, y yteETH representa el rendimiento variable y cuesta $200. Los titulares de pteETH renuncian a puntos por un rendimiento fijo. Los titulares de yteETH obtienen rendimiento variable y puntos. Ahora, por $2000, Sid obtiene exposición a 240 (equivalente a 10 ETH) puntos por día en lugar de solo 24.

TN Lee, fundador de Pendle, lo explicó en mi podcast. El equipo no había construido para la meta de puntos. No podían haberlo predicho. Pero habían construido la infraestructura perfecta para un comportamiento emergente, y capitalizaron magníficamente. Incluso cuando la tendencia finalmente se enfrió y el TVL cayó a ~$2.5 mil millones, aún lograron un impresionante 10-15x desde sus niveles previos a la meta de puntos.

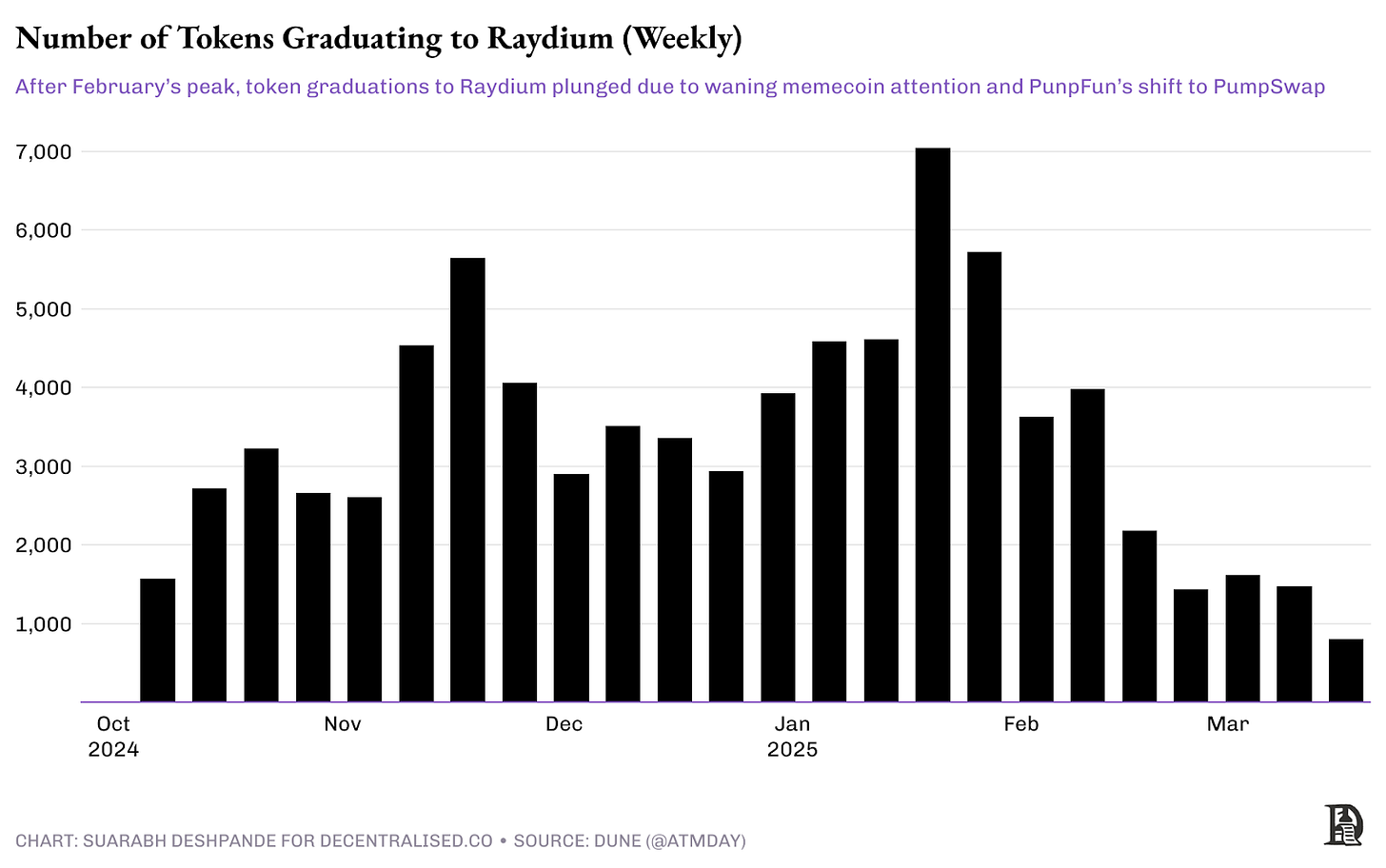

Memecoins, Pump.fun, y Raydium

A veces, los efectos de segundo orden surgen de los lugares más inesperados y resucitan ecosistemas enteros en el proceso. La historia de resurgimiento de Solana de 2023-2024 proporciona un brillante caso de estudio sobre lo rápido que pueden cambiar las fortunas en la cripto, y cómo se acumula valor para aquellos que se posicionan en intersecciones cruciales.

Después del espectacular colapso de FTX a finales de 2022, muchos observadores de la industria habían escrito el obituario de Solana. La lógica parecía sólida. Sam Bankman-Fried y sus empresas habían ejercido una influencia enorme sobre el ecosistema, proporcionando financiación, liquidez y apoyo en el mercado. Sin ellos, Solana estaba visiblemente luchando. La tecnología estaba plagada de problemas de fiabilidad, y los titulares de "Corte de Solana" se convirtieron en una broma recurrente en los medios cripto. La cadena que una vez se posicionó como el "asesino de Ethereum" parecía estar en soporte vital.

Sin embargo, debajo de la superficie, se estaba produciendo un cambio notable. A lo largo de 2023, la tecnología de Solana mejoró constantemente. Las interrupciones se volvieron cada vez más raras. La finalidad de las transacciones y la experiencia del usuario se volvieron notablemente más fluidas. Los desarrolladores que se habían sentido atraídos por los fundamentos técnicos de Solana, como el alto rendimiento, los bajos costos y la finalidad en menos de un segundo, comenzaron a regresar, aunque con cautela.

Para principios de 2024, la marea había cambiado decisivamente. A medida que crecía el desencanto con los tokens de gobernanza DeFi tradicionales en medio de un cambio más amplio hacia lo que algunos llamaban 'nihilismo financiero', la atención de los usuarios y el capital comenzaron a canalizarse hacia las memecoins. Estos tokens, a menudo lanzados con poca utilidad más allá de la propiedad comunitaria y la señalización cultural, capturaron la imaginación del mercado. Y Solana, con sus transacciones ultrarrápidas y tarifas insignificantes, demostró ser el entorno perfecto para esta nueva ola.

PumpFunlanzado en enero de 2024. Esta “fábrica de memecoins” redujo el proceso de creación de tokens, antes reservado para desarrolladores con habilidades de codificación, a un formulario simple que podía completarse en minutos. PumpFun democratizó la creación de tokens de una manera que resonaba perfectamente con la ética de experimentación financiera de la cripto. Casi de la noche a la mañana, miles de nuevos tokens con nombres como “BONK,” “Dogwifhat” y “POPCAT” inundaron el ecosistema de Solana.

Lo que parecía ser frivolidad cripto rápidamente se reveló como el catalizador de una cadena de valor sofisticada. Estos nuevos tokens necesitaban algo esencial: Liquidez. Sin lugares para intercambiarlos, incluso el concepto de memecoin más inteligente seguiría siendo inútil. Aquí es donde Raydium, el principal intercambio descentralizado de Solana, se encontró en una posición envidiable.

Raydium se había convertido en la columna vertebral comercial de Solana desde su inicio, con un enfoque en la eficiencia de capital y baja desviación. El protocolo no fue diseñado específicamente para las criptomonedas. Pero su arquitectura técnica, similar a las piscinas de liquidez concentradas de Uniswap y el proceso de listado de tokens sin permiso, resultó perfectamente adecuada para la repentina afluencia de nuevos activos.

El momento no podría haber sido más fortuito. Años de desarrollo de infraestructura habían creado la base exacta necesaria para este caso de uso inesperado.

Graduar a una lista de Raydium se convirtió en un hito importante para estos tokens incipientes, proporcionando tanto credibilidad como visibilidad en un espacio cada vez más concurrido. Para principios de 2025, esta relación simbiótica se había vuelto tan significativa que más de 40%de los ingresos por intercambio de Raydium derivados de tokens generados por PumpFun.

La relación fue mutuamente beneficiosa: PumpFun necesitaba las pools de liquidez establecidas de Raydium para elevar sus tokens de curiosidades de nicho a activos negociables, mientras que Raydium prosperaba en los volúmenes de operaciones explosivos que generaban estos tokens.

Esta prosperidad no pasó desapercibida para el equipo de PumpFun. La economía era convincente: los tokens negociados exclusivamente en la plataforma de PumpFun incurrieron en una tarifa del 1% por transacción, en comparación con la estructura de tarifas del 0.25% de Raydium. Esto significaba que Raydium necesitaba generar cuatro veces el volumen de operaciones para igualar los ingresos por token de PumpFun. Consistentemente logró superar este umbral entre agosto de 2024 y febrero de 2025 debido a su mayor liquidez y a una base de usuarios más amplia.

Raydium no había creado el primitivo de la criptomoneda, ni habían originado el concepto de fábrica de tokens fácil de usar. Sin embargo, al proporcionar una infraestructura sólida para negociar estos activos y adaptarse rápidamente a las amenazas competitivas, capturaron una gran parte del valor que fluye a través del ecosistema.

La saga de la criptomoneda Solana ilustra un aspecto crucial de los efectos de segundo orden: el valor a menudo se acumula no a quienes crean nuevos comportamientos, sino a quienes los facilitan a gran escala. PumpFun simplificó la creación de tokens, pero Raydium permitió un descubrimiento de precios y comercio eficientes. Cada innovación desencadenó más adaptaciones. El movimiento de PumpFun hacia la integración vertical estimuló la creación de RaydiumLaunchLab, creando una cascada de efectos de segundo orden que remodelaron todo el ecosistema.

Esta atención no solo revivió un ecosistema. Fue activamente cosechada. A medida que la locura de las criptomonedas ganaba impulso, monedas como Trump (lanzadas por el Presidente de los EE. UU. antes de asumir el cargo) y Libra (involucramiento especulado de ArgentinaPresidente Javier Milei) probablemente fueron lanzadas con el objetivo explícito de surfear la ola. Su estrategia se basaba en la narrativa, el momento y la viralidad cultural. Trump se montó en la energía de los memes políticos, mientras que Libra se inclinó hacia la cultura más amplia de Internet. Ambas criptomonedas vieron una tracción inicial masiva y comenzaron a negociarse a valoraciones absurdas poco después del lanzamiento.

Pero la energía no duró. Tan rápido como llegó la atención, se desvaneció. Los mercados secundarios se enfriaron. Los comerciantes pasaron a otra cosa. Las comunidades se debilitaron. Lo que estas monedas hicieron bien fue demostrar cómo la atención, cuando se captura en el momento adecuado, puede convertirse en oro especulativo. Sin embargo, lo que no lograron hacer fue sostenerla. No hubo una utilidad real, ni una hoja de ruta evolutiva, solo un momento en el tiempo.

Aun así, demostraron un punto. La innovación atrae la atención. Y la atención, en cripto, es uno de los materiales brutos más poderosos con los que puedes trabajar. Bien utilizado, puede desencadenar nuevos movimientos. Mal utilizado, se consume rápidamente.

Para los observadores de la innovación cripto, la lección es clara. Cuando surjan nuevas primitivas, no solo mires su impacto directo, sino quién está mejor posicionado para facilitar, optimizar y escalar los comportamientos que permiten. Ahí es donde a menudo se materializan los retornos verdaderamente desproporcionados.

¿Qué pasa ahora?

Si has llegado hasta aquí, probablemente te estés preguntando cómo se ve la siguiente explosión de segundo orden. Tal vez lo llames innovación compuesta, tal vez sea convergencia tecnológica, tal vez sea simplemente Cripto siendo Cripto, pero el punto es el mismo. Estamos hablando de múltiples tecnologías encajando en su lugar al mismo tiempo, desencadenando una reacción en cadena que es mayor que la suma de sus partes.

Ya lo hemos visto suceder: restaking remodeló los incentivos de DeFi, la infraestructura de memecoin revivió ecosistemas enteros, y los protocolos de rendimiento habilitaron accidentalmente el apalancamiento de airdrop. Entonces, ¿cuál es el próximo dominó? Tal vez sea la experiencia de EVM. Tal vez. De hecho, está siendo reescrito, reconfigurado y pulido para sentirse como un software real, o al menos esa es la promesa. Si se convierte en la próxima gran capa de interés compuesto o simplemente en otra actualización incremental, está por verse.

Pero si las piezas encajan, podría desencadenar una reacción en cadena que nunca antes hemos visto.

Bajo el ruido de los debates de L2 y las guerras de escalado, hay una carrera en marcha, no solo para escalar Ethereum, sino para aumentar su utilidad haciéndolo utilizable. Realmente utilizable. Una base en la que otros pueden construir sin tropezar con billeteras, gas o transacciones fallidas. Porque cuando desaparece la fricción, la experimentación florece. Y cuando la experimentación florece, los rendimientos compuestos comienzan a aparecer en los lugares más inesperados.

Durante los últimos meses, he recibido a algunas de las personas que lideran esta carga: Andre Cronjede Sonic, Keone Honde Monad, yShuyao Kong, mejor conocido como Hermano Bing, de MegaETH. Y aunque sus enfoques difieren, la ambición es clara y fuerte: Matar la latencia. Matar la fricción. Matar incluso las billeteras. Reemplazarlas con algo más rápido, más suave, invisible. Experiencias de software reales, no rituales de clics.

MegaETH y Monad afirman ambos que lograrán 10,000 transacciones por segundo. Esa es la velocidad de Solana, pero con semántica de Ethereum. Sabiendo completamente que la cripto tiende a prometer demasiado y cumplir poco, si sucede, sería la primera vez que una cadena basada en EVM pone a Solana a la defensiva en el campo de la UX. (Esto es bastante gracioso, considerando cuánto tiempo las cadenas EVM se han conformado con confirmaciones lentas y ventanas emergentes infernales en las billeteras.)

La presentación de Andre se centra menos en la velocidad bruta y más en eliminar la complejidad. Él dice que Ethereum ni siquiera está cerca de su límite de rendimiento. Según él, está funcionando tal vez al 2% de su capacidad. No por limitaciones de hardware, sino por cómo el EVM accede y escribe datos. ¡Sonic ya ha reducido el requisito de almacenamiento de datos en un 98% con su nueva estructura de base de datos! Su hoja de ruta de Sonic apuesta por la abstracción: gas abstracto, cuentas abstractas, billeteras abstractas. Para fin de año, si todo va según lo planeado, los usuarios ni siquiera sabrán que están en una cadena de bloques manteniendo un grado decente de descentralización. Y ese es precisamente el punto.

Entonces, ¿quién gana en este valiente nuevo mundo? Probablemente no sean los equipos de infraestructura que acumulan puntos de referencia de TPS, sino las aplicaciones que se construyen encima, como Pumpfun que utilizó la infraestructura de Solana y recaudó medio billón de dólares en menos de un año. Los protocolos sociales, en particular, podrían abrirse paso. Los similares a Farcaster ya muestran lo que es posible cuando se combina la permanencia de las criptomonedas con la facilidad nativa de la web. Ya no hay que pagar para publicar. No más ventanas emergentes de MetaMask. Solo contenido compartido.

Y luego está DeFi. La próxima generación de aplicaciones financieras necesita mejores entradas. Andre lo dijo claramente: “No tenemos volatilidad en cadena, volatilidad implícita o volatilidad realizada”. Hasta que lo hagamos, estaremos jugando con ruedas de entrenamiento. Pero cuando los datos se pongan al día, esperen mercados de opciones reales, derivados coherentes y perpétuos estructurados correctamente, la capa financiera que las cripto sigue fingiendo que ya tiene.

Y tal vez lo más emocionante son las aplicaciones que ni siquiera hemos imaginado todavía. Porque así es como siempre sucede. Nadie miró Google Maps en 2005 y dijo, "¿Sabes qué necesita esto? Compartir viaje." Pero cuando cambia el fundamento, todo lo que está encima también se mueve.

Por lo tanto, sí, soy escéptico. He estado en cripto el tiempo suficiente como para saber que cada mejora prometida de 10 veces generalmente te da un panel de control ligeramente mejor y muchas más notificaciones de Discord. Pero también estoy emocionado. Porque esta vez, los primitivos se sienten reales. Y detrás de ellos, hay toda una nueva generación de constructores trabajando silenciosamente en la magia de segundo orden que podría reconfigurar todo. Porque por cada primitivo revolucionario que vemos hoy, docenas de constructores ya están trabajando en las aplicaciones de segundo orden que sacarán a la luz el verdadero valor de ese primitivo.

Practicando un optimismo cínico,

Saurabh Deshpande

Descargo de responsabilidad:

Este artículo es reimpreso de [ Decentralised.co]. Reenviar el Título Original 'Cuando la Innovación se Compone. Los Efectos de Segundo Orden de los Primitivos Cripto'. Todos los derechos de autor pertenecen al autor original [Saurabh Deshpande]. Si hay objeciones a esta reimpresión, por favor contacte alGate Learnequipo y lo resolverán rápidamente.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no constituyen consejos de inversión.

Las traducciones del artículo a otros idiomas son realizadas por el equipo de Gate Learn. A menos que se mencione, está prohibido copiar, distribuir o plagiar los artículos traducidos.

Artículos relacionados

Todo lo que necesitas saber sobre Blockchain

Descubre Las 7 Mejores Plataformas DeFi Staking En 2025

Explicación detallada de Yala: Construyendo un Agregador de Rendimiento DeFi Modular con $YU Stablecoin como Medio

¿Qué es Stablecoin?

¿Qué es la agricultura de liquidez?